レーザ変位計でガラスの厚みを測る

(その2:準備編)

レーザ変位計でガラスの厚みを測る際の入射角度

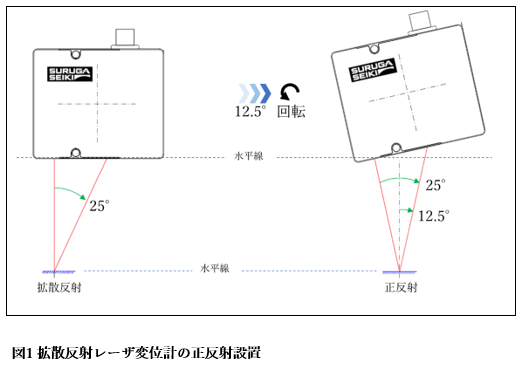

拡散反射受光タイプでのレーザ変位計を正反射光受光(モード)で使用する場合、その正反射角度は、拡散反射モードの受光角度がそのまま適用されます。言い換えますと、入光角度はその半分になります。同様に、もし受光角度が25度の場合には、正反射の入射角度は12.5度となり、測定に使用するレーザ変位計の光学的・構造的仕様により正反射の入射角度を判断します(図1)。

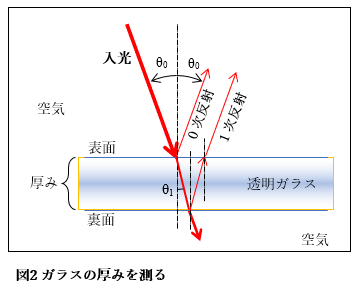

すると次は、それによるガラスの表面反射率が懸念事項となります。0次反射光もさることながら、1次反射光の光強度が弱すぎるとイメージセンサがそれを検知できなくなるからです(図2)。

レーザ変位計でガラスの厚みを測る際の入射角度による反射率

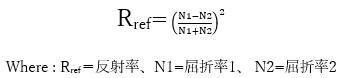

ガラスの表面反射率は入光角度により異なり、垂直に対する入光角が小さいほど反射率が低くなります。その反射率を予測するために、フレネルの法則(Wikiリンク)から、次の計算式を導き出します。

Rrefは、入射角が0度の時のみの計算式で、他の角度の反射率を予測する場合、フレネルの公式からS偏光とP偏光の反射率を任意の角度に対しそれぞれ計算すべきです。しかしここでは大体何%反射するのかを知りたいため、0度から20度間の反射率に大差がないことだけを確認します。上記Rrefにガラスの屈折率N2=1.57(N1=1)を代入し計算すると、表面反射率は約5%(4.92%)@入射角0度となります。

他の参照値として、入射角20度のガラスの反射率が知りたいため、JIS Z 8741(鏡面光沢度‐測定方法)の5章を読み解きます。これによると、基準となる鏡面光沢板ガラスの反射率は、入射角20度時、4.91% であるとされています。同じ屈折率を持つガラスの反射率は4.89%@0度 ≒ 4.91% @20度と見なすこともでき、入射角度0度から20度までの反射率は約4.9%、あるいは約5.0%と言えそうです。一般的なレーザ変位計では、レーザ最大出力時の約1%の反射光を内蔵CMOSが捉えることができるため、正反射モードでの0次反射光量が全レーザ出力の5%あればOKです。

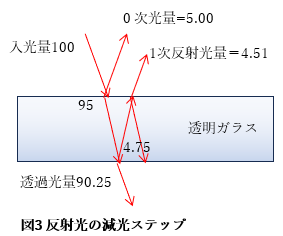

次に、ガラスの裏面で反射する1次反射光は、どのぐらいの光量を持つと考えられるでしょうか?測定対象となるガラス内部での光吸収率を0%として考え、レーザ最大出力を100とした場合、ガラス表面で反射する光量が5%とすると、0次反射の際には全体の約95%が透過したと考えます。裏面でその95%分の5%が反射し(4.75%)、残りが裏面を透過します(90.25%)。さらに、裏面反射光が表面で反射光と透過光に分光されます。概算すると入射光量の4.5%が1次反射光として、レーザ変位計CMOSセンサへ届けられる算段となります(図3)。

ガラス(透明体)の光吸収率

上記、1次反射光の光量の概算は、ガラス(透明体)が光を吸収しない場合を仮定しています。しかしながら、実際、透明体はその化合物により光吸収率が異なります。また、同じ透明体であっても、光の波長によりその吸収率も異なります。一般的な1mm厚の窓ガラスの光吸収率が1%以下とされているため、1次反射光量がレーザ最大出力の3.5%だったとしても、計測可能です。

反射光の角度とレーザ変位計のビーム幅

拡散反射のレーザ変位計を正反射設置で使用する場合、その角度は拡散反射時の半分となります。拡散反射時の角度仕様が小さい場合、同じ厚みのガラスでも、正反射設置での入射角度が12.5度で屈折率が1.5の場合、ガラス内部での屈折角度が約8.3度になります。そして、そのレーザ変位計で1mm厚のガラスを計測した場合の0次反射と1次反射の差分(見せかけの厚み)Δpは、0.28 mmとなります。当然、ビーム幅1mmのレーザ変位計ではΔpの検出が困難であることが予想できます。

0次反射光と1次反射光の距離的差分を検出の判断基準は、ビーム幅になります。入射角が20度以下の場合1mm以下のビーム幅を持つレーザ変位計が必要になります。

レーザ変位計でガラス(透明体)を測定するテクニックについては、以下記事で解説していますので、併せてご覧ください。

レーザ変位計なら駿河精機

駿河精機のレーザ変位計H810シリーズなら、正反射モードでも使用可能です。

専用ソフトウェアによる簡単な設定変更で、ガラスの厚みを測定することが可能です。また、強く拡散する白セラミックや反射率の弱い黒ゴムに対応でき、様々な測定対象の変位を捉えることができます。

ビーム形状は、円形と楕円形の2種類をご用意し、最小円形のビーム幅は70μmとなっています。対象物の形状や大きさにより使い分けることができ、変位計測のお悩みを解決いたします。

詳細は以下資料をご覧ください。

お役立ち資料

高精度変位計 Smart LPS 1D