ビーム広がりとは?

コリメート光を簡単に計測する方法を解説

実際、コリメート光を生成するには、非常に精密な光学系の調整が必要であり、多くの時間と労力を要します。しかし、「ビーム広がり角」を算出することで、それらの調整を数値管理できるようになります。

ただし、光学エンジニアの実務の負担が減るわけではなく、細心の注意力と不屈の精神だけでは、業務をこなすのが難しくなってきています。今回は、ビーム広がりをはじめとして、光軸調整について解説します。

ビーム広がりとは?

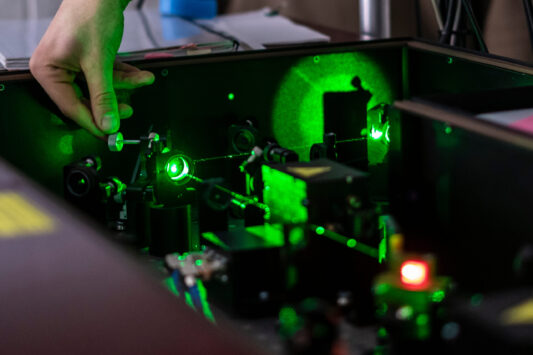

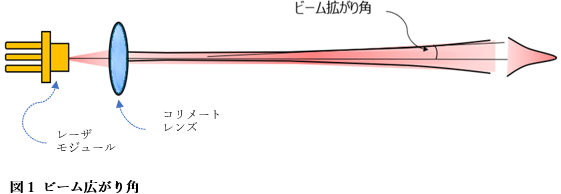

レーザ光は、同じ波長を出力する光源というだけで、コリメートレンズを通さないと拡散してしまい、そのままでは工業用ビーム光として使いものになりません。その拡散の度合、または、光軸からのビーム径の偏差を「ビーム広がり」や「拡散」と呼び、光軸からの角度で表されます(図1)。また、光源としてのレーザモジュールも個体差が激しいため、個々のレーザモジュールに合わせた光軸調整が必要になります。

光軸調整については以下の記事をご覧ください。

その検査工程のボトルネックとは?

次章では、このビーム広がり角を算出してコリメート光を測定する方法を紹介します。

コリメート光の測定方法

大きく分けて2つの測定方法でコリメート光生成のための調整を行います。どちらも一長一短あり、測定環境への投資や求められるコリメーション精度によりどちらか一方が選ばれます。

方法①ビーム径を異なる2か所で測定する

コリメート光の径を測定するビームプロファイラを、光軸上の異なる2か所の位置でビーム径を測定します(図2)。当然、プロファイラのそれぞれの位置におけるビーム径が変わらなければ、そのビーム光はコリメートしているとみなします。しかし、調整前は全くそうならないため、ビーム径が許容値に入るまで追い込みます。具体的には、光軸上の異なる位置でビーム径を測定し、どちらの位置でも同じビーム径になるまで、レンズの微調整を繰り返します。

この時、ビーム広がり角を算出します。それにより、単に2つの測定点でのビーム径を比較してコリメート光の良し悪しを感覚的に決めるのではなく、広がり角として数値化すればコリメートレンズの微調整に役立ちます。

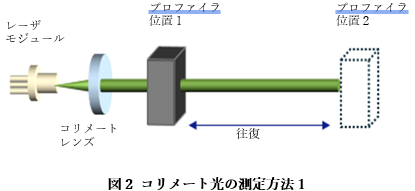

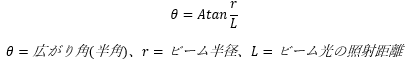

一般的に使われる広がり角を近似的に求める計算方法は、以下の計算式となります。

また、ビーム広がり角の算出により、任意の2つの測定点以外の光軸線上の地点でビーム光の幅(径)が予測できます。

この測定方法のメリットは、測定位置に応じて変化するビーム径を高精度に測定できることです。一方デメリットとして、プロファイラの2点間往復はコリメート光の調整が完了するまで続くことが挙げられます。これには、正確な位置決め技術を必要とし、コリメート光の要求精度によっては、固定位置の往復に関わる取り付け作業だけでも数十分を要することもあります。

方法②遠方にビームを照射してビーム径を測定する

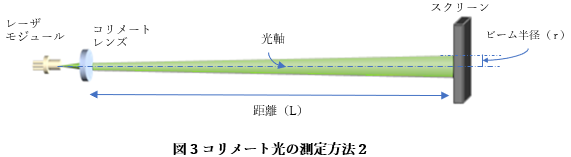

スクリーンや測定器にビームを照射して、ビーム径を測定しながらコリメートレンズを調整する方法です。この時の照射距離は、一概に決められませんが、測定室内で理に適う距離となります(図3)。

因みに、測定方法2における広がり角の計算式は、ISOで規定されているとおり、以下の式を使います。

反射地点のビーム径が、最小、かつ、一定の状態になるようにコリメートレンズを調節します。

この方法のメリットは、比較的簡単な機材の投資コストではじめられ、コリメートレンズを調節しながら広がり角を0度に近づけることができることです。しかしデメリットとして、計測設備の設置に数mの長い距離が必要となり、高い精度を求めるためには、ビーム光の照射距離を正確に測定する技術も必要になることが挙げられます。

ここまで解説したコリメート光測定方法は、以前ですと、光学エンジニアの職人技でこなせる範囲でした。言い方を変えると、腕の見せどころだったのですが、近年、ビーム幅や波長の多種化が定石となり、スポット形状も円型以外に楕円型も標準化されるようになりました。また、光軸に関わる要求公差が厳しくなるだけでなく、短納期が日常化しています。作業効率化と品質保持を両立するには、前述の方法ではなく、ワンストップ計測器が必要になります。

高精度・短時間なコリメート光測定には

Smart ProCo(スマートプロコ)が最適

ワンストップ計測器を導入するなら、駿河精機のSmart ProCo H650がおすすめです。

Smart ProCo H650は、ビーム入射角度測定、ビーム位置測定、ビーム幅測定、ダイバージェンス測定、ビーム強度分布の光学エンジニアが必要とする測定機器をひとつにまとめた光学機です。複数の機能が1台で使用できるため、必要な機能が搭載されている光学機を個別で揃える必要がなく、低コスト・省スペースで導入できます。

光軸調整時の時間・コスト削減、また信頼性向上にはSmart ProCoが最適です。詳しくは以下資料をご覧ください。

お役立ち資料

プロファイラー&オートコリメータ Smart ProCo