レーザ変位計でガラスの厚みを測る

(その1:理論編)

初めに

レーザ変位計でガラス等の透明体の厚みを測る方法はいくつかあるのですが、今回は特に、拡散反射方式のレーザ変位計を正反射受光方式に切り替えて計測する方法を解説します。

拡散反射方式の変位計の強みは、正反射にも臨機応変に対応させることができる点でもあるかと思われます。原理的も実用的にも受光方式を切り替えて使用することが可能であるはずですが、実際、拡散反射から正反射受光方式への切り替えを公にしているメーカ(製品)が少なく、弊社が提供しておりますレーザ変位計:H810シリーズも、拡散反射がメインであり、受光方式の切り替えは正式な用法ではありません。

「その使い方は保証いたしかねます。自己責任でお願いします」と言われると、かえって挑戦したくなるのはエンジニアのサガでしょうか。「メーカの保証外でもレーザ変位計を使いこなしてみたい」、というお声に応じまして、今回はガラスの厚み測定に焦点を当てて、拡散受光方式(拡散反射モード)の変位計測器を正反射受光方式(正反射モード)へ切り替えて使用する際の、光学理論に基づく考察と実践における注意点について解説いたします。

ガラスの厚み計測方法の詳細を理論立てる

既にご承知のとおり、ガラスなどの透明体は光を透すことがその本質ですから、当然、レーザ光も透過します。拡散反射モードで透明体の表面と垂直になるレーザ光を当てますと、当然、ほぼ全光透過してしまい反射光を測定できません。

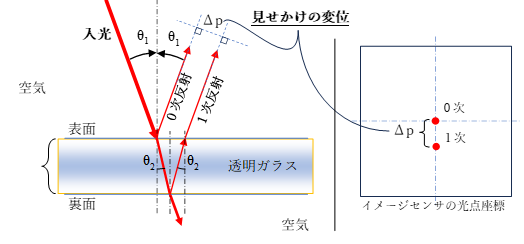

しかし、ガラスの表面は、水面と同じく、入射角度が深くなるほど鏡面反射をする性質があります。入光に少し角度をつけて、光を透過する性質と鏡面反射する性質を利用すれば、ガラスなどの透明体の厚さを測ることができます。つまり、ガラスの表面での0次反射光と裏面での1次反射光をイメージセンサで同時に捉え、それらの位置差分をガラスの厚みとして算出する方法(図1)を考えることができます。

ここまでは、スネルの法則(Wikiリンク)から言えることです。上記の図で示している「見せかけの変位」とは、ガラス内部での光の屈折により、イメージセンサが検出する光点の間隔距離と実際の距離(厚み)は異なることを意味しています。(Δp<実際の厚み)

測定のモデル構築ができたところで、次に、計測を実践するにあたり必要な考察を行います。上記の図1からも見えてくるように、2つの要素が実践に関わります。

A. 測定可能な厚みの上限と下限

B. 適正な入光角度

A. 測定可能な厚みの上限と下限

測定可能な厚みの上限は、レーザ変位計の測定レンジそのものです。ただし、イメージセンサに映る1次反射の光点位置は、ガラスの屈折による「見せかけの位置」となりますので、実際の厚みとの比率を求めます。入射角角度20度と屈折率1.5に対する実際の厚みと見せかけの厚みの比率は、スネルの法則により、

比率 = 2xTAN(屈折角) / TAN(入射角)

= 2xTAN[ASIN(SIN(20) /1.5)]/ TAN(20) = 1.28

見せかけの長さΔpは、実際よりも、1.3倍長くなる計算になります。

変位±5㎜が計測レンジの変位計の場合、計測できるガラスの厚みの上限は、2x5/1.28 =7.8 mm 前後となる予想が立てられます。

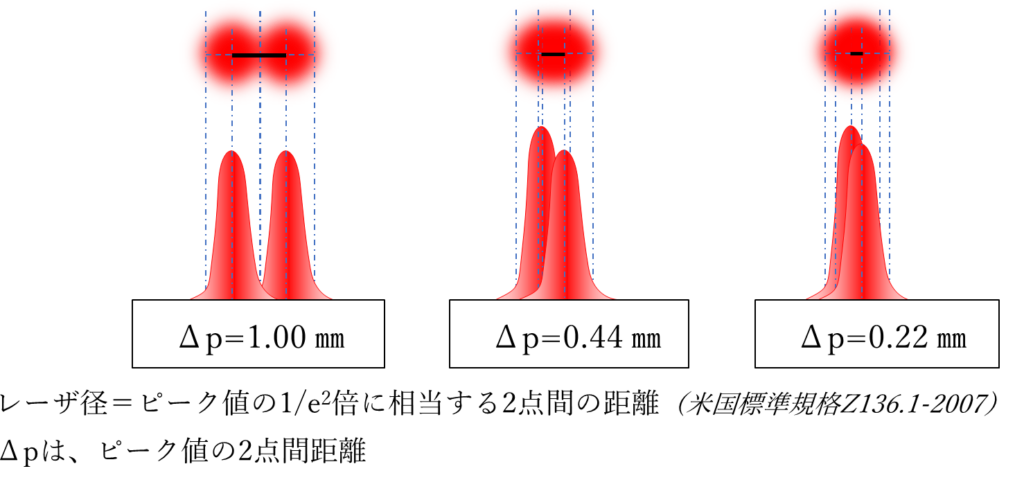

測定可能な厚みの下限では、レーザ光の幅の大きさが支配的になります。例えば、スポット径が1 mmのレーザ光で0.5 mmの厚みのガラスを測るのは困難と予測できます。その理由は単純で、0次反射と1次反射のピークとの距離Δpがレーザの幅以下になると、反射光同士が重なり合うため、レーザ変位計に内蔵しているイメージセンサの解像度により、正しいピーク値の検出が困難になることが予想されます。例えば、2つの光点の重なり合いと、各光点の強度分布図の重なり合いを、下の図2のように見比べてみます。

1 mm厚は、スネルの法則から、見かけ上(Δp=0.44 )変位差としてイメージセンサにより検出されます。その場合、イメージセンサから見た光点は、2つのピークを持つ円として認識され、正しい結果を出力してくれそうです。更にその半分の0.5 mmは見かけ上楕円(Δp=0.22 )。2つの異なるピーク値を変位計が出力してきたとしても、疑いの目をかける必要を感じます。

測定可能なガラスの薄さの限界は、ガラスの屈折率やCMOSセンサの感度にもよりますが、1 mmのレーザ幅を持つ変位計で0.5 mmの厚みを正確に測るのはあきらめたほうがよさそうです。

B. 適正な入光角度

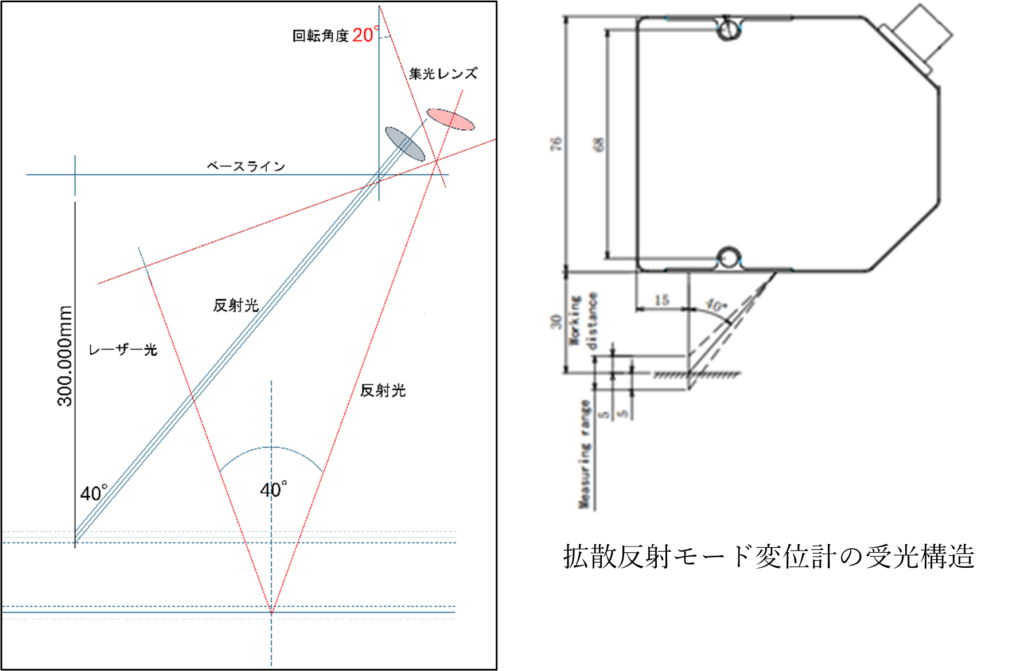

ここまでは、光学の原理から考察ができましたが、入光角度の確定は、計測に起用するレーザ変位計の基本構造が関わります。つまり、拡散反射モードを正反射モードとして使用する場合、本体を傾ける角度は、ズバリ、拡散反射モードでの反射光検出角度の半分です。例えば、拡散反射での検出角度が40度である場合には、正反射モードに切り替えた際の入光角度は、20度になります(図3)。

―――――――――――――――― つづく ―――――――――――――――――――

少々長くなりましたので、今回はここまでとして、次回は「適正な入光角度」について、詳しくお話します。そして、最後の回として、ここでの思考実験を実際のワークを用いて検証します。

拡散反射・正反射、どちらもいける?!

駿河精機のレーザ変位計H810シリーズ

拡散モードが主のレーザ変位計H810は、正反射モードでも使用することが可能です。

専用ソフトウェアによる簡単な設定変更で、鏡面体やガラス、強く拡散反射する白セラミックや反射率の低い黒ゴムなど、様々な測定対象の変位を捉えることができます。

また、ビーム形状も円形と楕円形の2種類を用意いたしました。対象物の形状や大きさにより使い分けることができ、さらに便利に、変位計測のお悩みを解決します。

詳細は以下資料からご覧ください。

お役立ち資料

高精度変位計 Smart LPS 1D